2018年8月(親不知 – 上高地)縦走日記

海抜0mにタッチ、栂海新道を通って北アルプスに入り、ひたすら南下して上高地の焼岳から下山する。日数はかかるけどやってやれないこともない縦走に行ってきた。

最初に断っておくと、経路はともかくとして天候が常時非常に悪かったため日程は参考にならないと思う。台風が来たり、秋雨前線がひたすらのさばっていたりと停滞を余儀なくされることが多く、全く思うようには進めなかったためだ。結局、10日間の予定が丁度2週間の14日もかかってしまった。

経路はこんな感じ。厳密には、親不知駅から登山口の間も歩いたのでもう少しだけ長い。

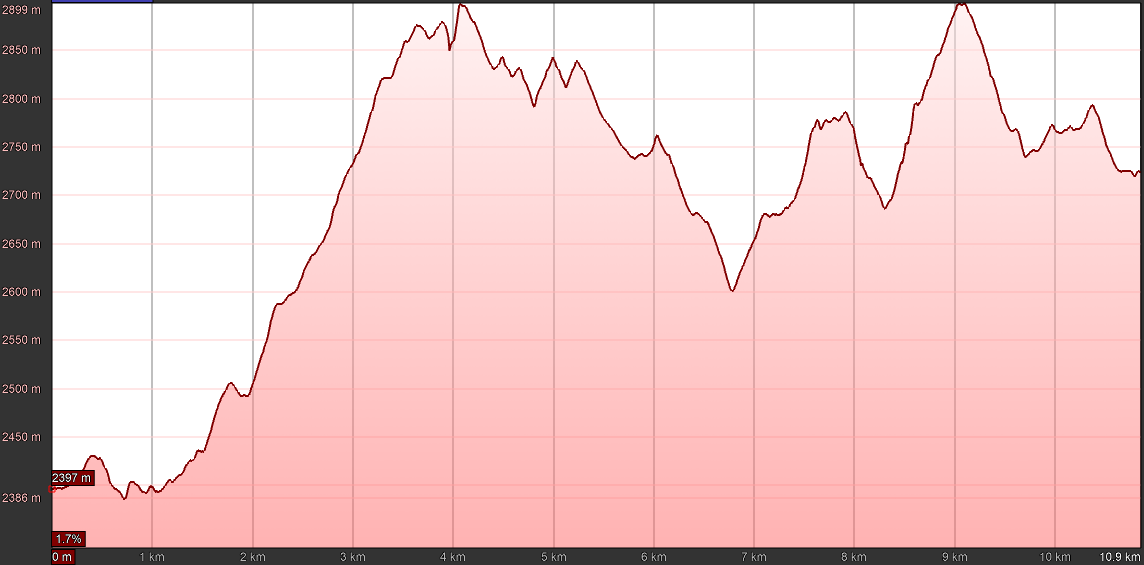

距離:170.84km

累積標高:25366m(上昇:13379m、下降:11987m)

総行動時間:111:41:07

登頂した山

(*付きは厳密には登頂していないがふもとを通過など。主に天気が理由で巻いてる)。

1、入道山

2、尻高山

3、白鳥山

4、下駒山

5、菊石山

6、黄蓮山

7、犬ヶ岳

8、サワガニ山

9、黒岩山

10、長栂山

11、朝日岳

12、雪倉岳

13、白馬岳

14、杓子岳

15、白馬槍ヶ岳

16、天狗の頭

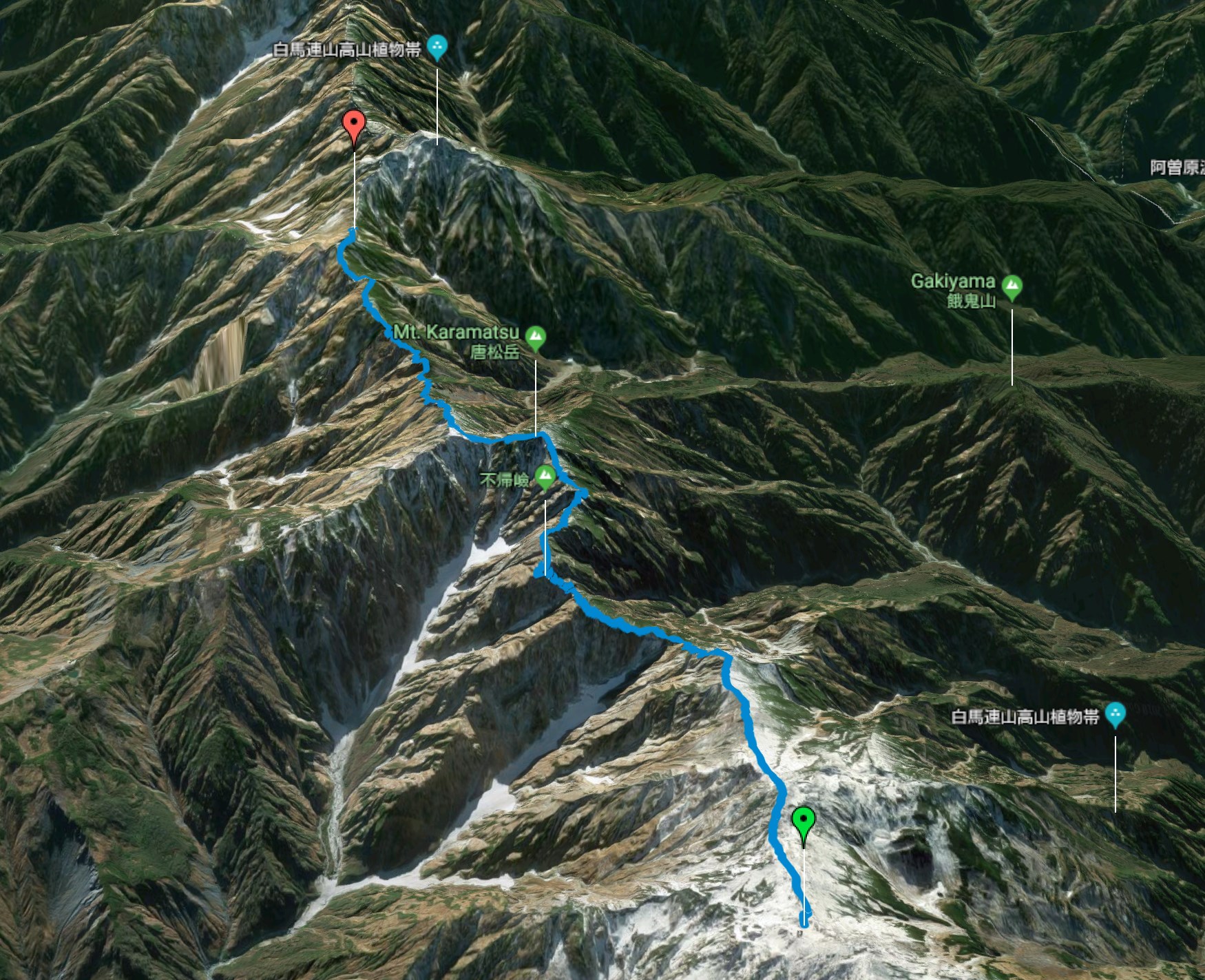

17、唐松岳

18、五竜岳

19、鹿島槍ヶ岳

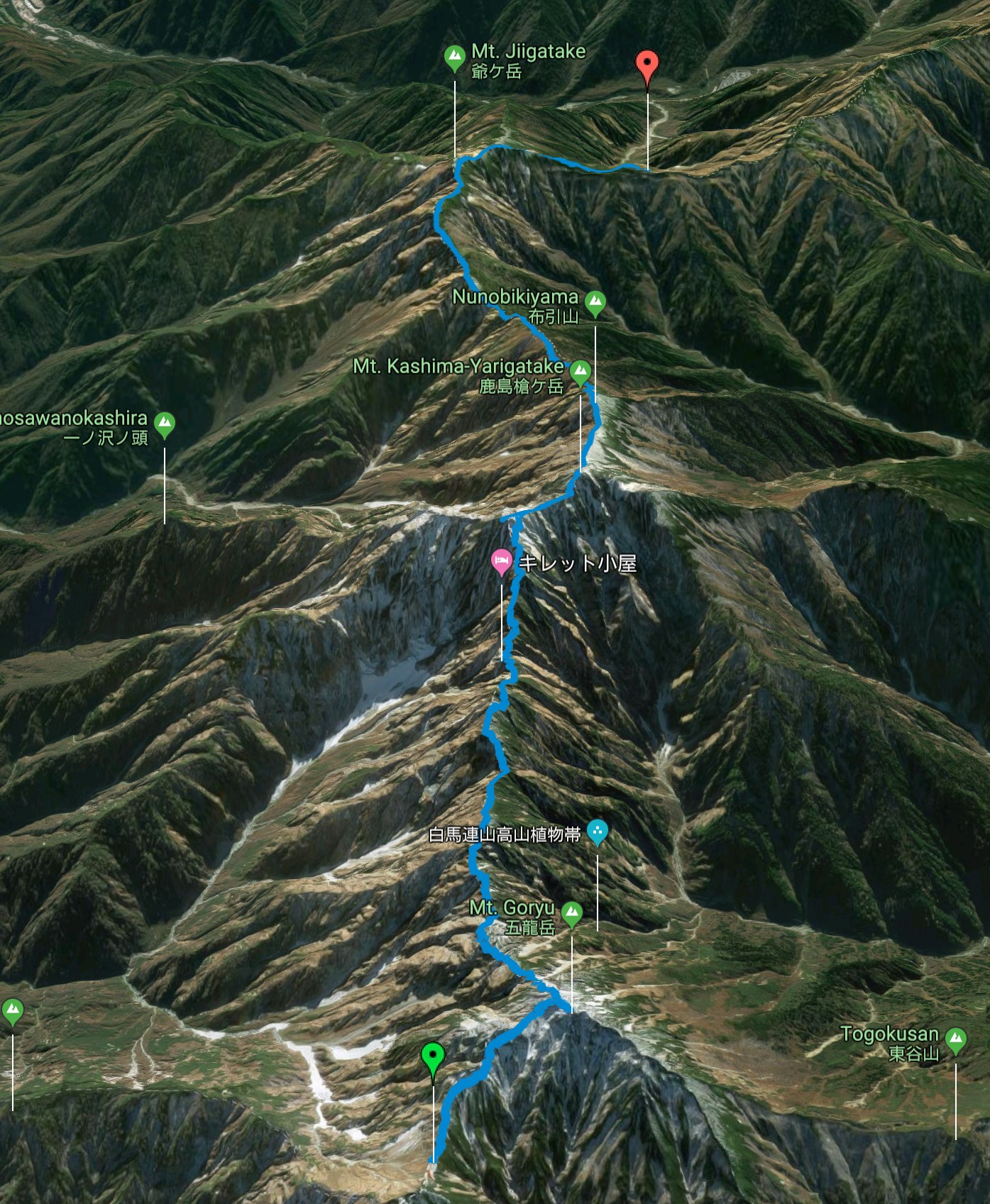

20、爺ヶ岳

21、鳴沢岳

22、赤沢岳

23、スバリ岳

24、針ノ木岳

25、蓮華岳

26、北葛岳

27、七倉岳

28、船窪岳

29、不動岳

30、南沢岳

31、烏帽子岳*

32、三ツ岳

33、野口五郎岳

34、真砂岳

35、水晶岳*

36、三股蓮華岳

37、双六岳*

38、櫛沢岳

39、左俣岳

40、槍ヶ岳*

41、大喰岳

42、中岳

43、南岳

44、北穂高岳

45、涸沢岳

46、奥穂高岳

47、間ノ岳

48、赤岩岳

49、西穂高岳

50、焼岳

8/21 1日目(東京 – 親不知駅 – 親不知観光ホテル – 海 – 尻高山 – シキ割りの水)

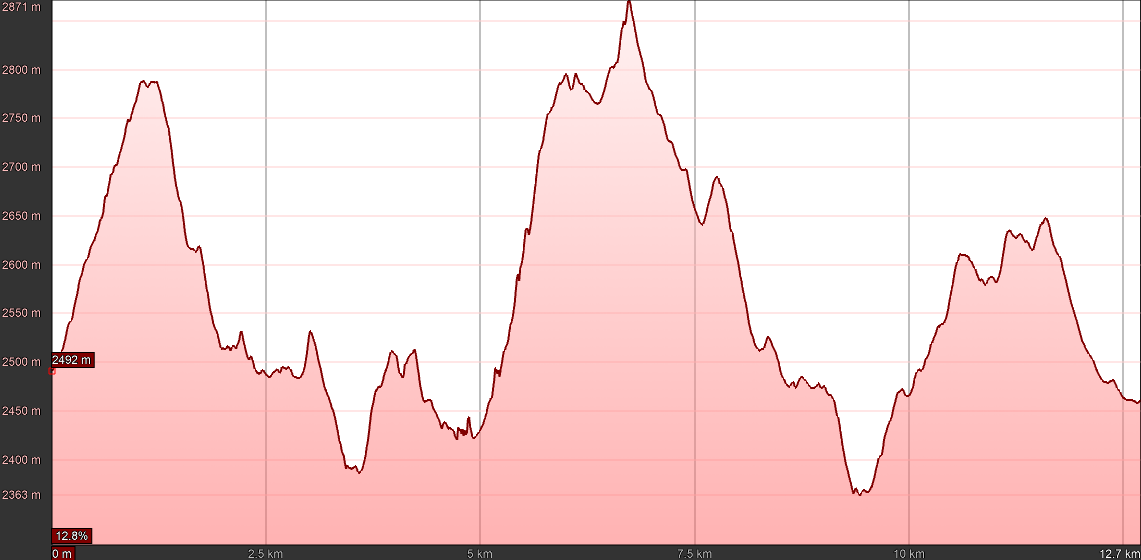

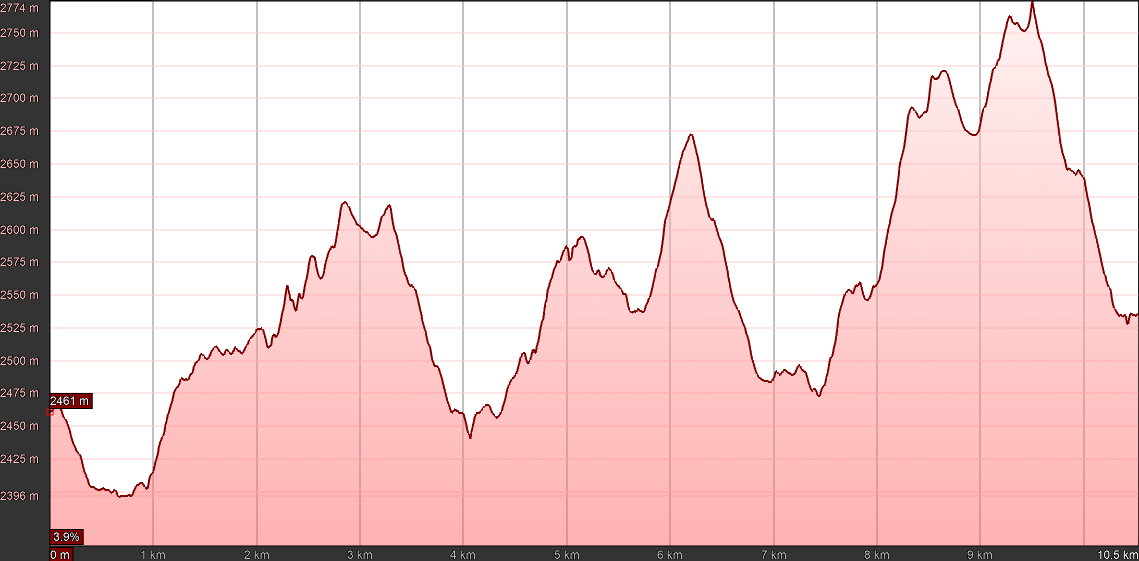

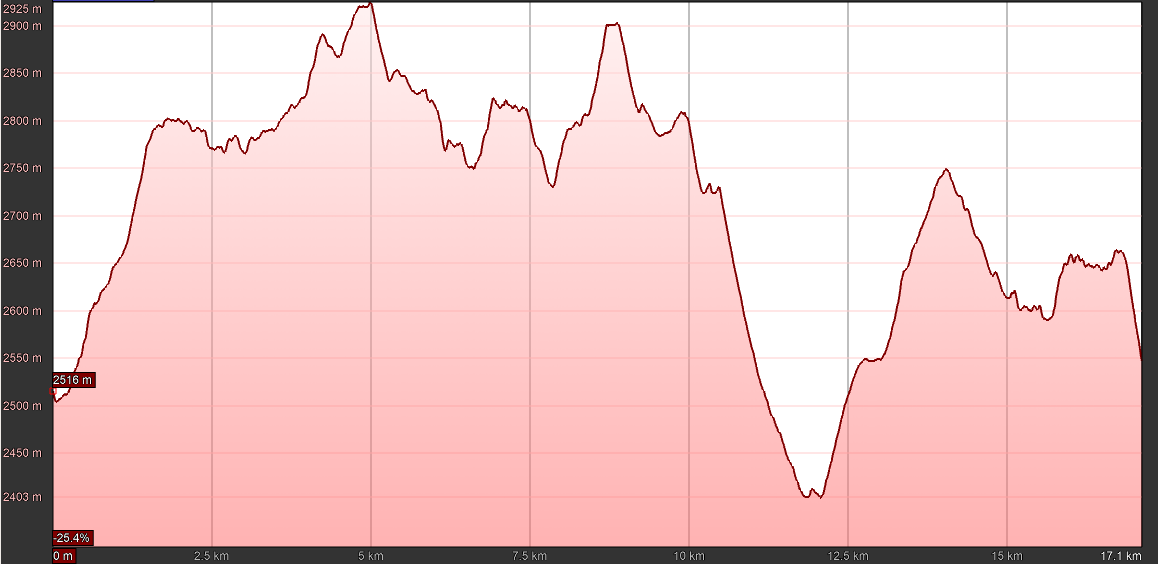

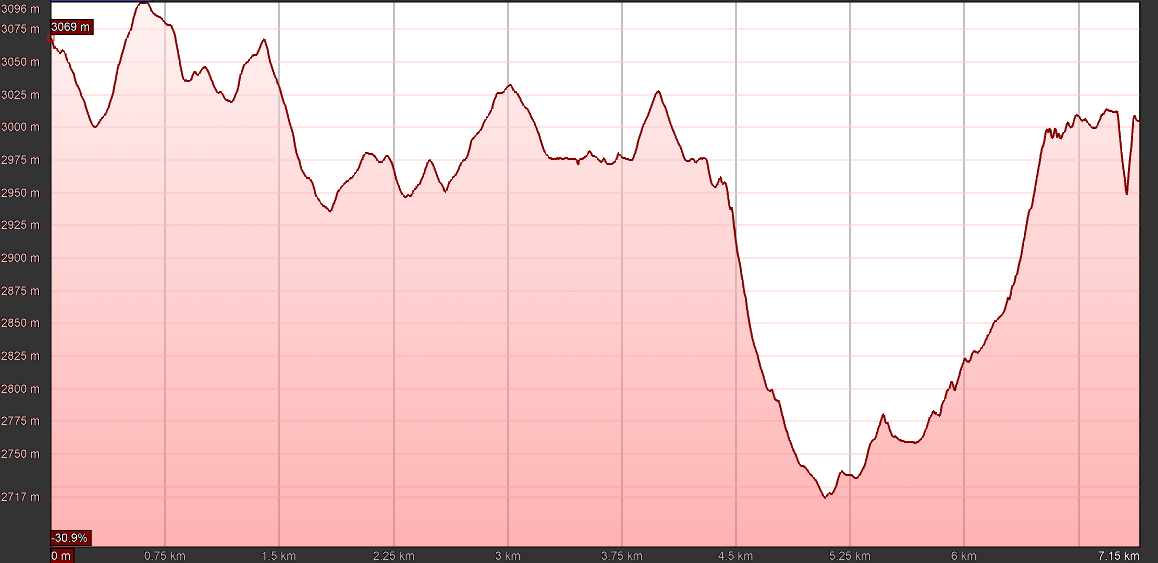

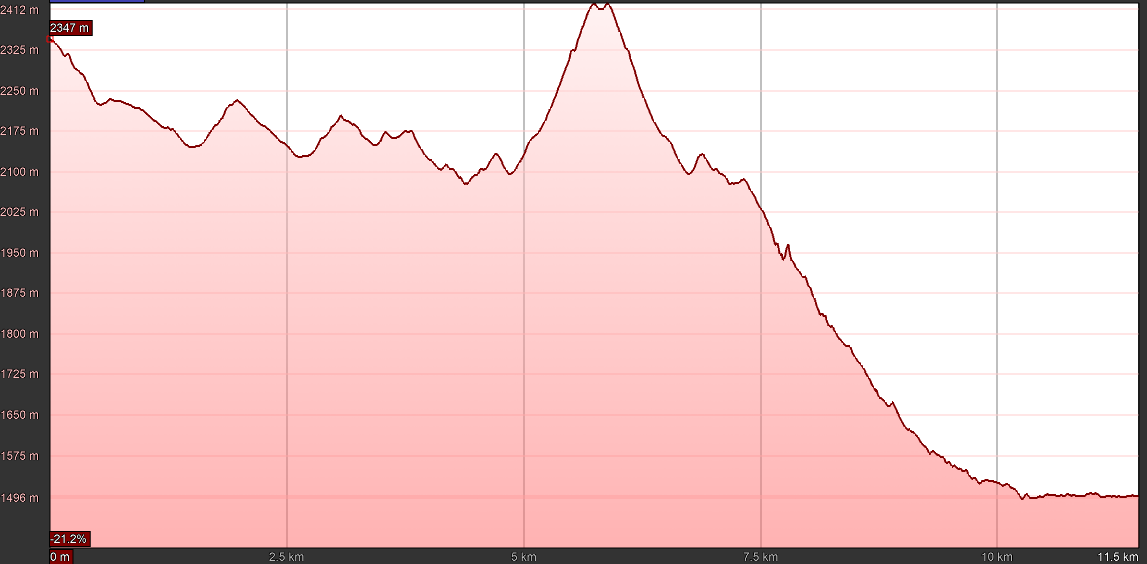

各日の最初にGPS時計で取得した実際に通ったコースと標高を参考に表示する。

東京から始発でくると9時13分に登山口最寄り駅の親不知駅に到着。

無人駅だが駅にはごみ箱もあり、ここで不要なものを捨て去り最軽量にする。と言っても10日分の食料積んで、テント泊装備なので20kg以下にさえ抑えることはできない。

そこから歩いて、栂海新道の入り口まで。親不知観光ホテルが右手に見えて来るので見逃すことはないはず。海側だけ空いてる半トンネルを抜けた先にある。国道を歩いていくのだけど、すぐそばをトラックが通るので怖いという前情報だったが、自転車で自動車道を通るのに慣れているせいか、自分はさほど気にならなかった。

ホテルの右手、駐車場の端から海へ向かう道がある、

ここを通って海に触れてから出発が定番の0mスタートだそうだ。ご多分に漏れず海に挨拶して登山口へ。登山靴なのに海を向いているこの違和感(笑) 駅から登山口に向かう途中で、道の駅があり、そこからも海にアクセスできそうだったので、ホテルからの80mの登り下りを省略したい場合はそちらでもいいかも。

北アルプスの道が全体的にきれいすぎるので、比較してしまうときれいとは言い難いが、今回通った限りでは道迷いになりそうなところもなく、危険個所も皆無。登山道自体は安心して登れる道であった。

登り始めてしばらくして異変に気が付く。

暑い。暑すぎる!

そういえば、こんな低い位置から登ったことなんて高尾山ぐらい。まして縦走荷物を持った状態では3000m級の山に向かって登っているので、出発は低くても800mがせいぜいである。それに加えて、今日は富山でも有数の猛暑日で37度とか言っていた。

最初のうちはそれでも止まらずに上がっていけたが、標高500mを超えたあたりから30m登るたびに、大休憩を取らないとぜーはー言ってどうしようもなくなる。完全に熱中症の症状である。

普段から重い荷物を背負うことはないので、最初の数日は普段のコースタイムx0.6~みたいな速度で登れないのは理解している。しかし、これまでの長期縦走してきた経験上、それでもコースタイムでは進めるだろうという目算はあった。それが情けなくもこんなに動けない事態になるとは思っていなかった。

加えて大型のアブやブヨが居るのだが、止まっていると容赦なく刺してくる。しかし・・・体がろくに動かないので勝手にしてくれ状態。幸い、腫れない人なのでいいのだけれど、弱い人はしっかり対策をしておいた方が良いかと。

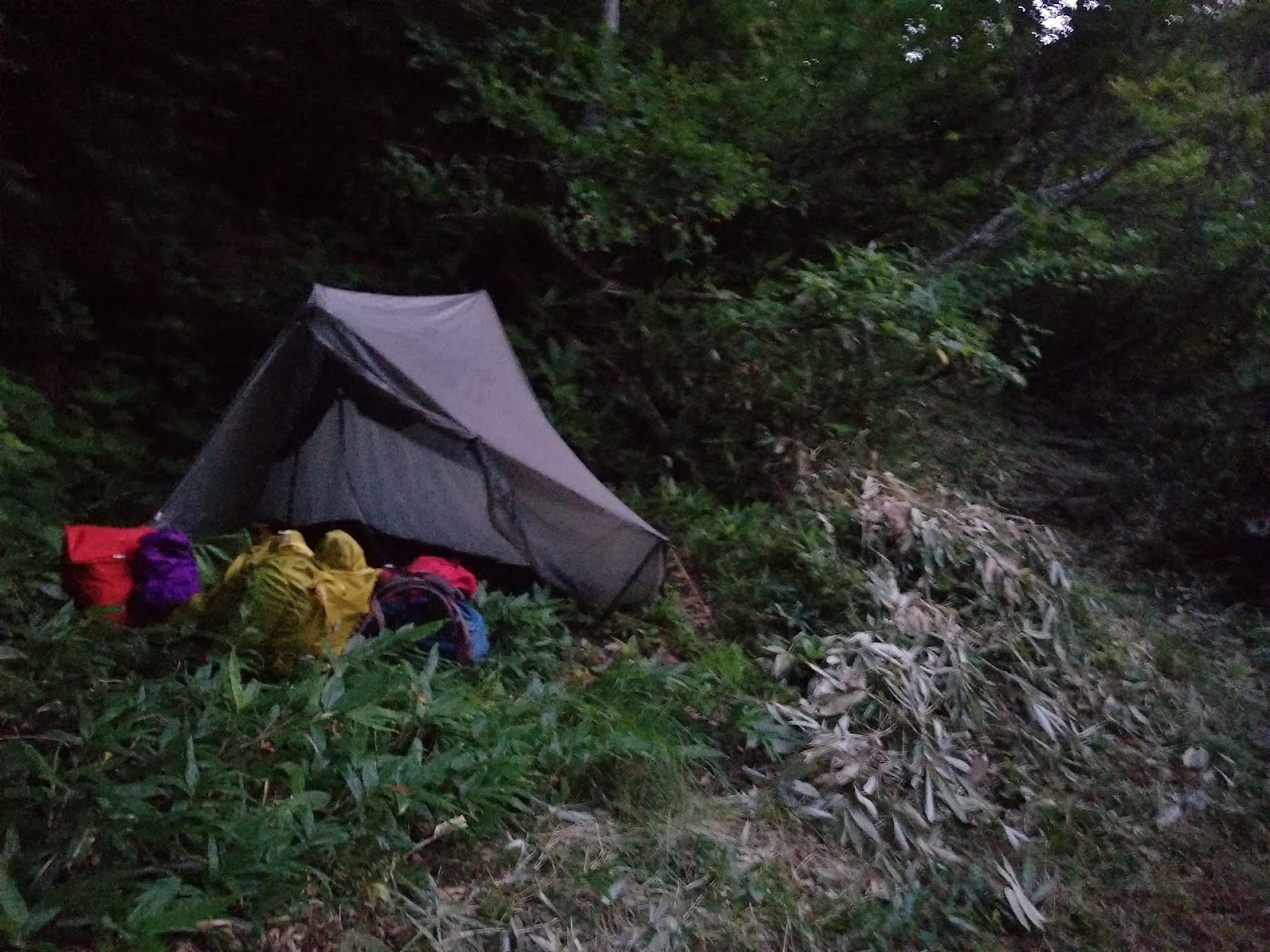

その後、大変申し訳ないが900m地点のシキ割の水近くで、これ以上今日進むのは体調的に不可能と判断し、ビバークをさせてもらうことにした。幸いほかの人も使うことがあるのかテント1張分の平らな場所があり、ありがたく使わせていただいた。

初日からこれでは大分先が思いやられる・・・と思いつつ2日目へ

「後で思ったことだが、1500mを超えた先では温度も虫も大分楽になるし、道は整備された北アルプスよりは良くないと言っても、南アルプスの人通りが少ない辺りほどではないので、夜中に出てさっさと栂海山荘あたりまでクリアしてしまうのが夏場のベストな入山方法だろう。ちなみに、この後すれ違った人たちが言うには、同じコースを登ってきた人たちからは大体同じような話を聞いたそうだ。海側から登ろうという人は、それなりに経験を積んだ人達だろうとは思うので、皆予想外に苦心したのだろう。」

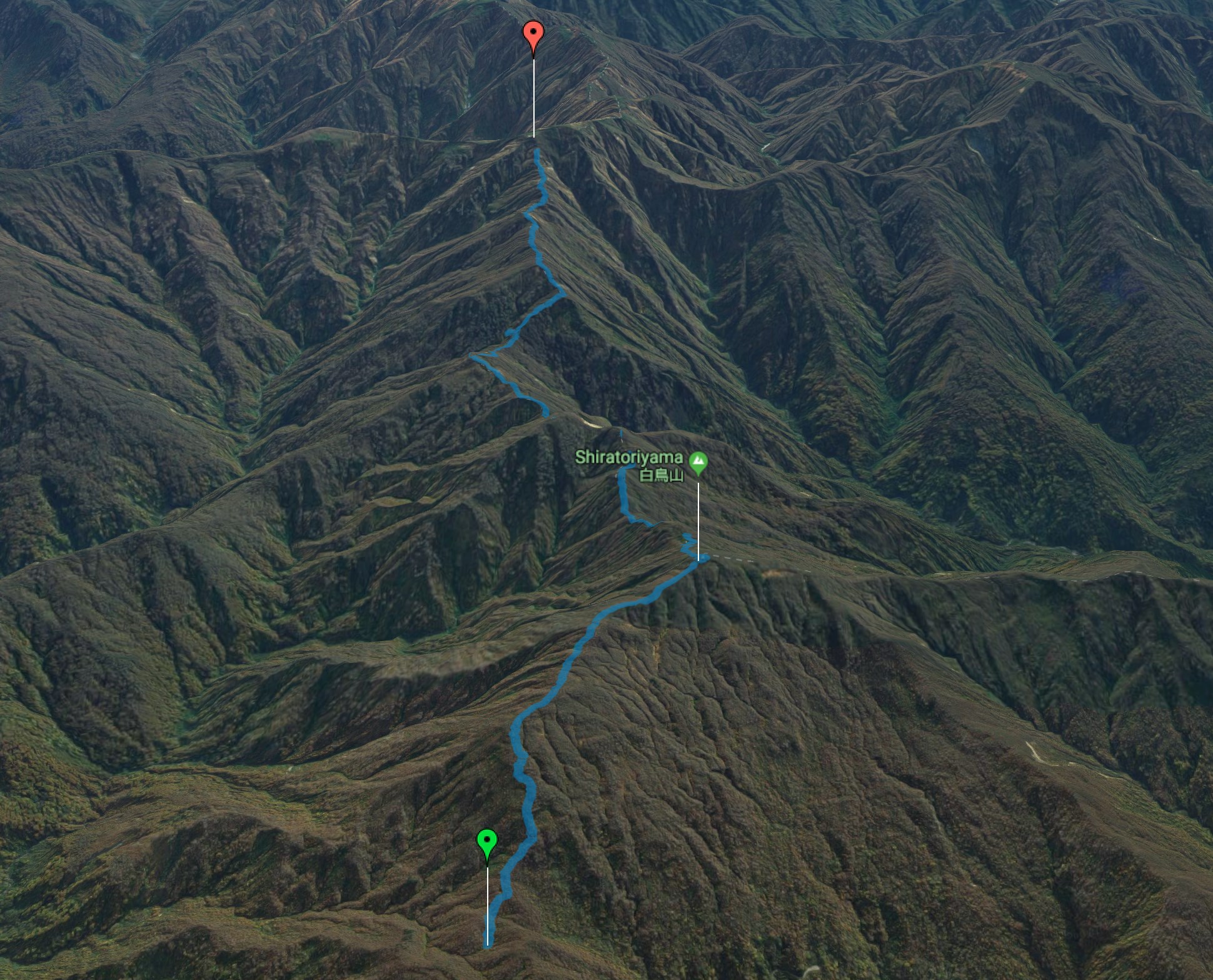

8/22 2日目 (シキ割りの水 – 白鳥小屋 – 下駒ヶ岳 – 黄蓮の水場 – 栂海山荘)

次の小屋までは5時間だが、その先の小屋は15時間先にあるという状況。さすがに昨日の体調を考えると後者は無理だろうということで、素直に行程を一日追加することを覚悟して5時間先の栂海山荘で長めに休憩をとることにした。あわよくば、次の日に賭けられるように。

この日も晴天。900mから1500mまで上げるので少しは暑さもましになるだろうと思っていたのだが、意外にもそうでもない・・・朝の7時過ぎぐらいまでは良かったが、それ以降は昨日と似たり寄ったりの症状でまともに荷揚げができない。

少し登ると「ぜーはー」が再発。

白鳥小屋にはコースタイムで到着。ここで記帳ノートを軽く読んで山岳部の学生が前日泊ったのを知ったのだけど、後で会うことになるとは。

白鳥小屋からの景色。まだまだ海が近い。数日後には海が全く見えなくなるのであろう。昨日ここまで登れていれば夕日も見れたかもしれない。

休憩を多めに取りながら水場に到着。黄蓮の水場前でカップラーメン休憩をする。

そして栂海山荘着まで、結局休憩合わせてコースタイム+1時間となってしまった。本当に明日から大丈夫だろうかと不安になる。右下のコンテナには飼っているのか何なのか、オタマジャクシがいっぱい。

また、この山荘は水場がとっても遠い。往復すると空荷でも一時間近くかかってしまうので余裕があれば黄蓮の水場で汲んでいった方がよさそうだ。自分の場合は、黄蓮の水場で2L補給したが、ほとんど消費してしまっていたため、いずれにせよ補充に出ざるを得なかったのだが・・・

こちらの水場は水量多め。ツガミ新道の中の水場としては登山道から一番離れたところにあった。

不幸中の幸いだったのは、ここまでの水場で水が出ていない所がなかったことだろうか。枯れることも普通にあるそうなので事前になり、登山中にすれ違う人になり聞いて作戦を随時考えたほうがよさそうだ。

犬ヶ岳を水場側から。ここから山荘は見えないけれど尾根のすぐ先に赤い屋根が見える。空荷だったのに体はふらふら。1500m地点にいても、全然暑さはなんとかなりそうにない。

犬ヶ岳を水場側から。ここから山荘は見えないけれど尾根のすぐ先に赤い屋根が見える。空荷だったのに体はふらふら。1500m地点にいても、全然暑さはなんとかなりそうにない。

さすがに、これ以上前半で遅れるわけにもいかないので夕飯後、次の日どうやってまくのかの作戦を色々と立てて早め起床に備えて6時には寝入った。

8/23 3日目 (栂海山荘 – 犬ヶ岳 – サワガニ山 – 黒岩山 – 黒岩平 – 朝日岳 – 雪倉岳 – 雪倉岳避難小屋)

縦走を終わって分かったことだが、この日が最長移動距離(約21km)で、天気も最高だった。というか、これ以降の天気で良い日が全くなかったというのが正解か。最高ではあったが、最後の方は台風の影響で暴風雨になってしまうのだが。

これまでの巻き返しを図るべく白馬まで行ってしまおう作戦を目指し、2時起床の3時前出発をおこなった。台風が近くを通る可能性があるとわかっていたので、それに併せて柔軟に、朝日小屋、雪倉避難小屋で停滞も視野に入れた山行だった。

昨日、水をくみに犬ヶ岳は一度通ったので、勝手知ったる道という感じでヘッドランプの明かりで十分危なげなく進むことが出来た。

途中サワガニ山の辺りで美しい朝焼けになる。景色に励まされながらさくさく稜線を進む。

黒岩山についたのは六時頃で、日はすっかり昇っているがこれまでと違い暑いと感じない。心なしか荷物も軽く感じるし、例のぜーはー言う現象がなくなった。ついに熱中症からの脱却である。あ~良かった!

池の水は澄んでいてとてもきれい。他に水場がなければ飲んでも大丈夫そう。幸い、この辺りはいくらでも沢があるのでその必要はないのだけど。

その後黒岩平へ突入。この辺りは雪渓からの水で沢に囲まれておりそもそも気温も周囲より低め、沢の音が涼しさを耳から運んできてくれる。雪渓の白、植物の緑、空の青。このコントラストがまた最高である。

黒岩平も終盤にさしかかる頃、水場にて雷鳥とご対面。今回の縦走で初めて出会う。丁度森林限界を超えた直後にかつ、こんな晴れた日に出会えるなんてとても運が良い。と思いながら撮影会(笑)そういえばハイマツがあまりない場所で出会うのも初めてかも。

黒岩平自体は前後の小屋がかなり離れているし、下山までが遠いので人が来づらい場所だと思う。なので、あまり人とも出会うこともなく、これだけの美しい景色を独り占めできてしまう。少し頑張って黒岩平に来る価値は十分にあると思えた。

その後、ほどなくして朝日岳山頂を踏んでまだ正午くらい。天気もまだ大丈夫そうだし、さすがにこの時間なら朝日小屋方面にはいかなくてもよいかと、そのまま雪倉を目指すことにした。

下から見上げる雪倉は晴天でコンディションも良さそうだ。後で聞いたことだが、このときすでに山頂付近は暴風が吹き荒れ、ヘルメットが彼方に飛ばされてしまったほどだったとのこと・・・見た目では分からないものだ。途中雪渓から流れ出ている地図に記載されていない水場があった。次の日も別の場所で同じく雪渓からの地図に記載がない水場があったので雪倉は名前の通り雪を残しやすいのかな。とはいえ、毎年出るとも限らないのだろうし、それをあてにはしない方がよさそう。朝日を下山してから雪倉のふもとまで移動する際に2か所ほど水場があるので、たとえ雪渓がなくても水で困ることはないだろう。

順調に高度を上げていったものの最後の200mでとたんにガスにまかれ風も強くなり、ついには暴風雨になってしまう。間違いなく台風の影響だ。

雪倉山頂から先の下りでは、体重と荷物で80kgの自分が風に押されて浮きそうになるを何度も繰り返すこととなったため、白馬はあきらめ雪倉避難小屋にて停滞をすることに。ここに避難小屋を建設してくれたことに感謝しつつ、次の日の山行をどうしようかと考えあぐねる。考えても天気は読めないので風が収まったら出ようと当たり前の事を思いながら就寝。

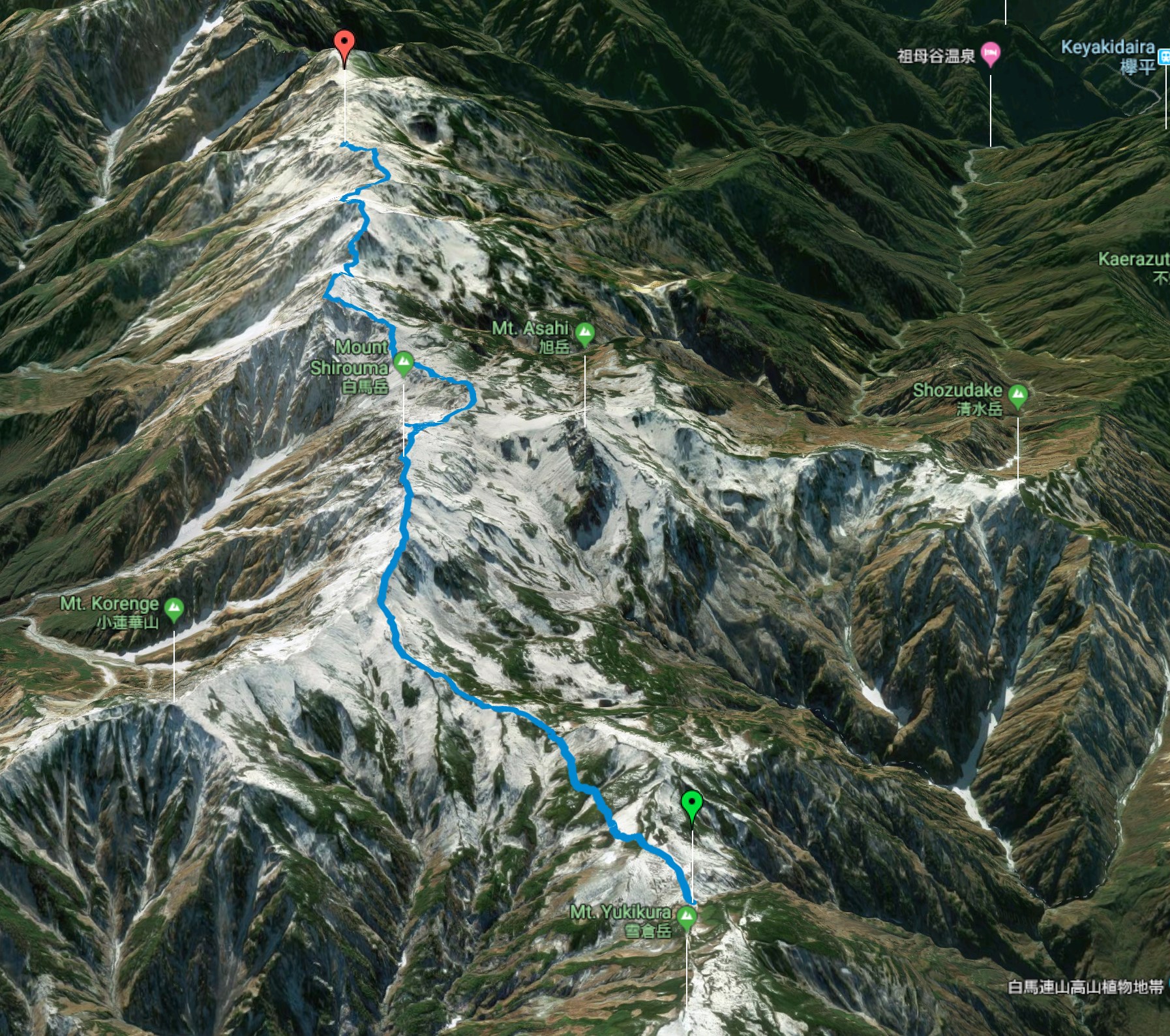

8/24 4日目 (雪倉岳避難小屋 – 白馬 – 杓子岳 – 白馬鑓ヶ岳 – 天狗山荘)

この動画が最もわかりやすいだろう。一晩中これだった。

ここの扉は鉄製ですごく重いのだが、ガコンガコン言っている。この音が鳴り響いているうちは全く外に出ようとか思わなかった。いや、厳密には動画撮るために外には一瞬出たけれど、すぐに帰ってきた。一日これだと困るなあというのと水の調達をどうしようかと悩むが、2L残っているので今日の分と明日、白馬に登るまでの分は何とかなるだろうと様子見。実際には小屋から白馬方面へ10分も進むと雪渓があり水は確保できた。ここに閉じ込められた場合は雪渓があることを祈って見に行くと良いかも。

しかし、何時になってもこの音は変わらない。携帯も圏外、やることもないので昼寝しながら一時間おきに起きる。九時になり、十時になり・・・十一時になって来訪者が。

なんと、白馬の方から来たという。上も変わらず朝から風がひどく、前日テントを張ろうとした際には、受付の時に「張れたら来てください」の言葉通り、張れなくて小屋止まりにしたぐらいらしい。少し風が弱まったようだったので降りてきたとのことで、その話を聞いて出発を決意。予定よりも大分遅れてはいるが、11時過ぎに出発。

風は相変わらずなものの、実は避難小屋から少し行くと大分ましになった。どうも、避難小屋の場所がちょうど風が吹き荒れていたようだ。

風はあるけれど、視界は良好、飛ばされないよう踏ん張りながら登っていく。二人ほどすれ違ったが、朝日岳小屋の方に行くということだった。それ以外の白馬の宿泊客は天候のため下山することにしたみたいと言っていた。

当然だが、やはり山頂が一番風が強い。自撮りすると髪が逆立ってすごい形相の自分の顔が写るぐらいの風である。シーズンのこの時期で、昼過ぎのこの時間に独り占めはなかなかないだろう。

山頂から小屋はすぐなので、白馬山荘が見える。あそこでお昼にしよ~~と思いながら駆け降りる。

白馬山荘の天上のカフェにてソーセージ。本当はご飯ものが食べたかったのだが、なんと1時までしかやっていないとのこと。到着が1:50とかだったので・・・にしてもお昼の時間短すぎるだろう。他の小屋でも早くても午後3時くらいまでやっていると思うのだが。3人いる店員も学生アルバイトなのか「こんにちは」と、入ったときに挨拶したり、注文の時にもあいさつしたのだけど、知らんぷりで少し悲しくなった。大手の小屋は設備も良いし、見た目もきれいなのだが人情的なものが欠けている気がしてあまり好きではない。もちろん、大手だからと言って人によっても場所によっても違うので一概には言いたくないし、ビジネスの観点からいえば大人数を処理するためには雑談に時間を割くべきではないということは理解できるのだけど。

少し体力も回復したので、天狗山荘まで頑張ろうと足を踏み出す。

お次は杓子登頂。曇ったり、晴れたりしていたけれど幸い山頂ではそこそこ晴れてくれた。

白馬くらいだと、まだまだ海が見えている。この後の山行は雲があることが普通になってしまったので、どこで海が見えなくなったのかはわからないが。

白馬鑓ヶ岳に着くころにはもう何も見えない・・・

そして、無事天狗山荘到着。この山荘は去年雪崩にあってしまい、一部が崩落してしまっているので小屋宿泊はできない。けど、テント泊と売店はやっているのでテント派には大助かりである。

また、水も常時近くの雪渓から流れ出ていて冷たくておいしい。今日は誰も来ないと思ってたよ~とのことで、自分もいつまでたっても雪蔵から出れなかったことや、この風で下から入山する人もいないですよねえというやり取りをしつつテント泊を受け付けてもらう。

この後テントを張りおわってご飯を食べた頃には天気が大雨になり・・・結局この日も雨が降ってしまった。

いずれにせよ、明日はこの縦走での最初のキレット、「不帰の嶮」に挑戦だ。天気たのむぞ!

8/25 5日目 (天狗山荘 – 天狗の大下り – 不帰の嶮 – 唐松岳 – 牛首 - 大黒岳 – 五龍山荘)

不帰のキレットがあるので少し早めに出ようと三時ごろに目を覚ます。幸い深夜からは雨がそこまで降らず、場所柄風もそんなに強くない平和な感じであった。しかし、4時に出発して稜線に出たとたん雨と風に見舞われる。それでも最初のうちはもう少し進もうと、前進を続けた。

20分も過ぎたころ。

「痛い痛い痛い」と叫ぶ。強風によって、顔に叩きつけられる雨が刺すように痛いのだ。この時点で完全に戦意を喪失。一旦、山荘に戻り天候を見て出直すことにする。

山荘に戻ると、小屋の女将さんが温かく迎えてくれて、ホットカルピスまでいただいてしまった。今後の天気の状況とか色々と話をしながら落ち着きを取り戻す。弱っているときは特になのだろうけど本当にありがたかった。

崩れてしまっているので広くはないにもかかわらず、それでも屋内にもガスを使っていいよと言うテーブルを用意してくれていて、ここでカップラーメンも食べて体を温める。

せっかくなので、下山後用のTシャツを購入させてもらった。

9時ごろにはいったん雨が止むとのことだったので、それまで待ってダメなら下山。大丈夫そうなら進むということで、実はここで最初のリタイアを考えていた。何といっても鑓温泉の小屋が下山の道にあり、この温泉という言葉は冷えた当時の体にはすごく甘い誘惑だったのだ。

白鳥小屋の記帳ノートで見た山岳部の学生達にはここで会う。昨日は鑓温泉泊まりでリフレッシュしてきたらしい。羨ましすぎる。以降、下山前日まで似通った日程とコースで、たびたびテントが隣だったり、一緒に山行することもあった。

しかしまあ、予報通りに9時を過ぎると大分雨が引いてきたのと学生らも行くそうなので出発することに。温泉に後ろ髪を引かれる思いではあったけれど、進むことができるうちは立ち止まりたくない。稜線は未だに雨が降っており、朝方リタイアした場所は、威力は弱まっているものの痛い雨が顔にあたる。ただ、これも少し進んで天狗の頭を抜けると大分収まってくれた。

そのまま天狗の大下りは難なく進み、不帰の嶮に突入。

不帰のキレットは主観だけれど三大キレットの内、他の2キレットに比べて一番垂直な岩登りを要求される。足をかけられそうな場所も大きめに離れている印象で、そういうところに限って鎖はなく手足の長さによってはかなり苦心するだろうと思われた。これで縦走荷物を持ち上げなければならないので体全体に負荷が大きい。そして、岩は濡れ、風は強いし雨はまた降ってくるしである。およそ、不帰を通ってよいコンディションでなかっただろう。ただ、ここを抜けないと次の日も雨予報で、これ以上遅れるとどうしようもない・・・細心の注意を払いながら進む。

垂直具合だけで言えばジャンダルムよりも厳しかったかも。ただ、距離とかかる時間は短いのでこちらの方がかなり楽だったかな。

こんな鉄製の梯子は滑るの間違いなしと思いながら超こわごわ渡り、渡り終えたところで安心して撮影。基本不帰のキレットは雨と強風だったが、たまに稜線の逆側に出ることがあり、そこは雨は小雨になり、鳥はさえずるという状況だったので落ち着いて休憩できる所もあった。

各峰の看板のところに不思議とライチョウさんが待っていてくれる。おかげでテンション下がりきらずに次に進むことができた。

最初のうちは偶然だろうなあと思っていたけれど終わってみたら全ての看板にいたのできっと頑張れと言ってくれていたのかな。いや、普通に天気悪いから遭遇確率高いだけか。

気が付いたら不帰のキレットは終わり、唐松岳の山頂に到着。そして、唐松岳小屋へ。

最初はここで泊まろうと思っていたのだけど、あまりの人の多さと大手感バリバリの、「はい、ここならんで~次の人」みたいな感じの雰囲気が嫌で五龍に進むことに。幸い時間は全然余裕。

朝からずっと雨だったので、靴の中ぐっちゃぐっちゃでしんどかったけれど、コースは大した危険個所もない所。コースタイムも巻いて、無事五龍山荘に到着。

天気予報は次の日もあまり良くないとこの時点では言っていたのと、持ってきた一日お茶碗三杯分のごはんとお昼のカップラーメン、ドライフードのおかずにドライフルーツ+ナッツ携行食では一日の消費をまかなうことができないらしく、お腹は常にすいている。五日間テントで頑張ったんだからそろそろいいよねと自分に言い聞かせつつ、明日はギア類を乾かすのも含め小屋でご飯を食べようと決心しながら、テント張って就寝。一日中雨だったけれど、夜は小雨になってくれて少し景色も見ることができた。

8/26 6日目 (五龍山荘 – 五竜岳 – 北尾根の頭 – 八峰キレット – 鹿島槍ヶ岳 - 冷池山荘 – 爺ヶ岳 – 種池山荘)

この日は少し寝坊してしまい、4時半に起床し、テントを片付けられたのが5時半ぐらいだった。小屋の人に聞くと、なんと今日は昼頃晴れ間が出る可能性があるらしい。雨を予期していたので思わぬ好転に少し元気が出る。

五龍は下からも来れるので前日の悪天候にもかかわらず、小屋どまりの人たちが既にぞろぞろ登っていた。自分は起きるのも含めてちょい遅れ気味。水とかトイレとかを済ませて準備を整え、何とか六時前には出発。

小屋発の空荷の人にも負けずのペースでガンガン登る。まあ、本当に速い人には負けてしまうのだけれど(笑)

天気もガスに覆われることもあれば、すぐに晴れたりとそこまで悪くはない。ガスが晴れると現れる五龍特有の段々尾根を楽しみながら、特に難しいところもなく順調に山頂に到着。

山頂ではすこ~しだけ晴れたけどかっこいい写真を撮れるところまではいかず。指標だけとって、この後は八峰キレットへ。

五龍下って尾根に入ってすぐ、キレット小屋から来た人たちとすれ違う。結構遅く出てしまったつもりだったけど、今日のキレット小屋方面へ向かっているのは自分が一番乗りらしい。今まで人と会わなくて不安だったそうだ。ちなみに、キレット小屋は昨日は閑散としていたらしい。下から上がる道がない小屋なので、昨日の天気では無理もない話だ。

途中、何度か晴れ間に出あうことができた。午前中は期待していなかったので、これはちょっとうれしい。稜線の東西で見事に雲が仕切られている尾根が美しい。

たまに見える美しいく映える山を見上げながら、まずはキレット小屋を目指す。

こちらがキレット小屋。いったいどうやって建てたんだと話題になるが、やはりこの立地を見る限り重機が入れるように見えない。こんなところに立派な小屋を建てられるなんて人間ってすごいなあと素直に感心してしまう。ここで、小屋のカップラーメンを食べ、水を補充して山行続行。場所柄仕方ないと納得するが、お昼のご飯ものは基本カップラーメンになってしまうとのことだった。前後の小屋が離れているので、この場所に小屋があること自体がありがたい。

その後、難なく鹿島槍ヶ岳に到着。なんと奇跡的にそれまで雲に覆われていた山頂が晴れ晴天に。時間は12時半、五竜小屋の人が言っていたことがドンピシャで当たった。

その後はしばらく好天が続き、冷池山荘から爺ヶ岳を見上げてもご覧の美しさ。

途中お花畑を通る。八月も下旬なので枯れてきてしまってはいるが、晴れているととてもきれいだ。時間的に先に進むの優先のためゆっくり鑑賞できないのが残念。

冷池山荘を通過。ツアーの人は鹿島槍に行くのにここに泊まるので、あえて避けて種池というのが通なんだと、種池山荘で同室の人に聞いた。

爺ヶ岳からは長野全景が見渡せてしまう。気持ちがいい!

ただ、小屋に着くころには雨に降られてしまい・・・あと十分早ければ。でも今日は小屋泊でいろいろ乾かせる!ごはん付き小屋泊を頼み、久々の気楽な夜を楽しむ。

ごはんを大振り茶碗4杯ほどいただき、周りからは「えっまたあの人おかわり行った」みたいな視線もあったとかなかったとか。割と小屋でご飯たくさん食べるのは普通だと思ってたのだけど。。。

こうして満腹になって快適な小屋泊は更けていったのでした。

<閑話休題> 小屋の天気情報

今回、実は友人が自分の場所を追跡してくれて詳しい天気予報情報をもらいながら山行していたので、一般よりも具体的な天気状況を随時得ていた。それでも小屋で天気を聞くのは、ある意味常識だし道の状態も併せて聞けるので可能なところでは聞いてきた。

今まで気にしたことはなかったのだが、小屋によって品質がかなり違うことに気が付いた。もちろん、小屋の受付で担当している人にもよるのだろうけど。そもそも、今回の山行中のお天気キーワードは台風と秋雨前線で不安定な天気だったため向こう24時間以内の天気もあまり当てにならなかったのだが、それらの情報含めて当てにならない可能性までしっかり回答してくれたのは下記の小屋。

天狗山荘、五竜山荘、新越山荘

逆にガッカリだったのは・・・敢えては書かないけれど、山の天気ではなく下界の天気を見ていたり、そもそも知らなかったりなどがあった。これまで、小屋の情報はかなり信用できると思っていたので、意外にも半数以上が結構適当な回答だったのには驚いたし、考えてみれば興味がなければ前線の動向を把握したりしないかとも思い直し、自分で天気を読む能力は身につけねばなぁと強く感じた。

8/27 7日目 (種池山荘 – 岩小屋沢岳 – 新越山荘 – 鳴沢岳 – 赤沢岳 – スバリ岳 – 針ノ木岳 – 針ノ木小屋)

ついに七日目に突入。ちょうどスタートから一週間。まさか、まだ真ん中の船窪にたどり着いていないとは思っていなかったが、主には天候を見て身の安全のためなので仕方ない。

この日は風がかなり強い、ほとんど雨は降らず(厳密には朝方と夜降った)見通しもよい。朝方には小屋から朝焼けと富士山を見ることまでできた。

この日は風がかなり強い、ほとんど雨は降らず(厳密には朝方と夜降った)見通しもよい。朝方には小屋から朝焼けと富士山を見ることまでできた。

外的コンディションは良かったのだけれど、足に異変が。もともと、今の登山靴だとかかとの少し内側が擦れるのは知っていて、長期で山に入ると皮が剥けてしまうと分かっていた。が、今回は皮がむけるという優しいものではなく、どうも見てもえぐれている。おそらく、強い雨の中で長時間行動していたために、雨で固くなった靴下と長時間強く擦ってしまったのだろう。バンソーコーで応急処置するものの一歩踏み出すたびに顔をしかめるぐらいには痛い。

北側からどんどん湧き出てくる雲。眼下に広がる雲海。朝方は小雨がぱらついたと思ったら晴れたりな感じだった。

種池を出て岩小屋沢へ行く途中、珍妙な影が登山道の真ん中で日向ぼっこをしている。

なんとニホンザルである。高山に次第に進出しているという話は聞いていたのだが実際に目撃したのは初めてだ。

子連れで、自分が近づいても逃げる様子は見せずに、あまつさえ背後から忍び寄ってくることもあった。気配を感じて振り返ったら逃げて行ったが、気が付いてなかったら何か取られてしまったかもしれない。高山に進出してしまったサルはライチョウも食べてしまうそうで、しかし高山に追いやってしまったのは人間なのでやるせない。

その後、新越山荘にて管理人の方から天気情報と七倉で滑落があったことを聞く。天気は見事に秋雨前線「く」の時に曲がって北アルプスに帰ってくるとのこと。もう帰ってこなくていいのに・・・

ここで水も調達し、鳴沢岳へ

稜線を淡々と進むと、ふっと山頂が現れる、種池から針ノ木は北アルプスの縦走路でも比較的緩やかな方だと思うが、こうどんどんピークを踏んでいけるのがまた縦走の楽しみだ。

その後何度かガスったり、目線の高さに出現した虹に目を奪われたりしながら

赤沢岳に到着。眼下には黒部湖を一望することができる。エメラルドグリーンに見える黒部湖も珍しいのではないだろうか。天候の条件で決まるのかな。

これと言って事件もなく、針ノ木を登り切ってしまう。岩稜地帯だし、そこそこ急登だったけれどこれまでの経路を思えば特に大変な思いをすることなく登頂してしまった。

午前中はずっと針ノ木山頂はガスにまかれていたのだが、自分が登頂したころにはある程度は見渡せるように。小屋は見えないが尾根の裏側あたりにあるはず。蓮華はまだガスに隠れている。

その後、小一時間もせずに針ノ木小屋に到着。足がものすごく痛かったがこの時点ではまだ次に行くか迷っていた。明日、天気が良ければ今日のところはここで腰を下ろしてしまいたい。で、小屋の人に聞いてみると針ノ木小屋では降水確率がどんどん下がってきており明日の三時までは雨が降らなそうだという話だったので、泊っていくことに。残念ながら間違った判断だったのだが・・・

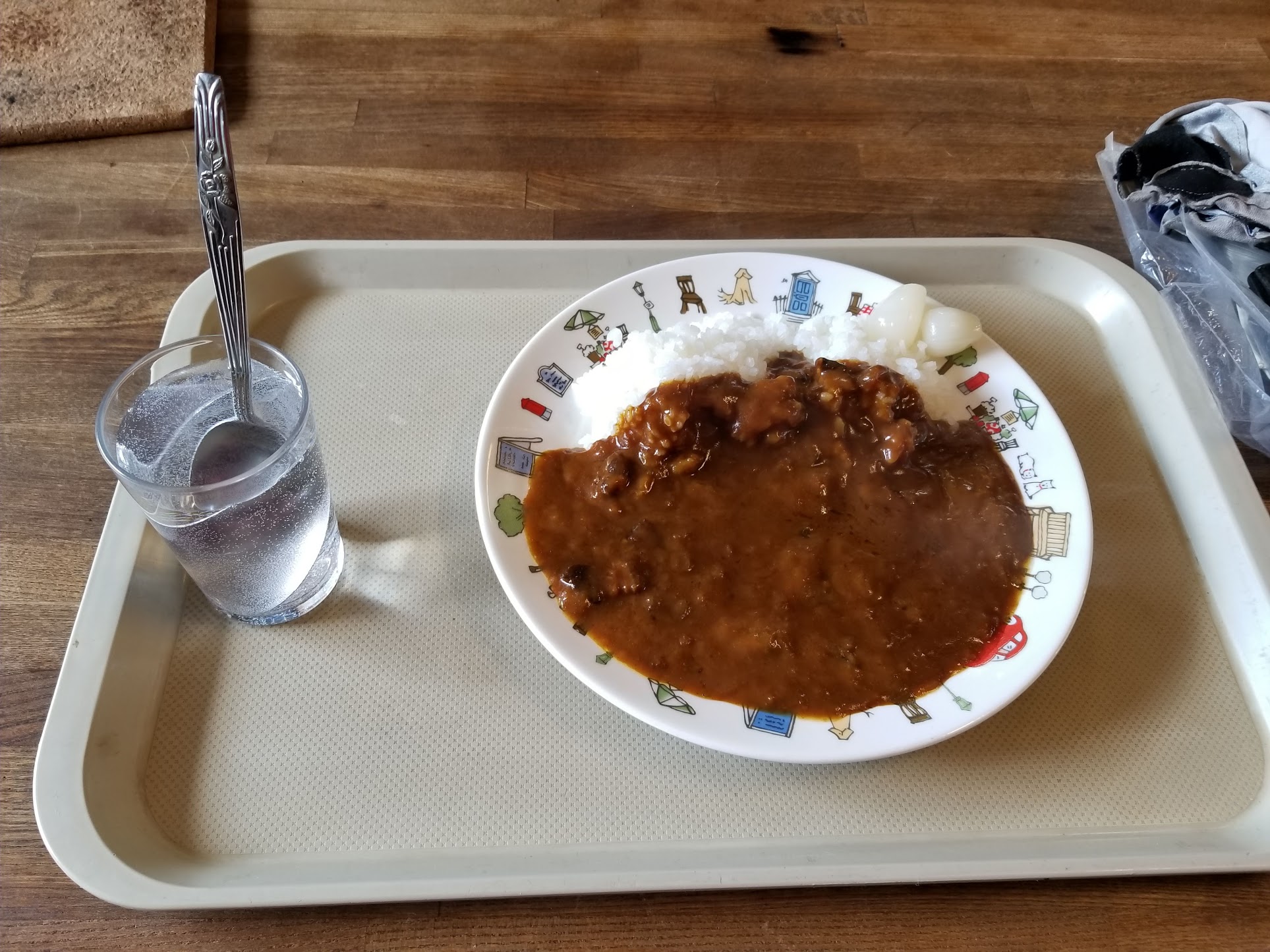

味にこだわりがあるわけでも美食家でもないので参考までにと思ってほしいが、行程が伸びたので食糧不足を回避するためにお昼は結構いろいろな小屋でカレーを食べた。その中でも、針ノ木のカレーが一番おいしかった。コクがあって適度な辛さ!

テント場の景色はとてもよく、奥には槍ヶ岳が見える。ここで、昨日乾かしきれなかった衣類を乾かす。

小屋周辺の水場はあるのだが、山と高原地図にのっている水場には今回何もなく、さらに10分以上下ってやっと沢を見つけた。往復で一時間以上だったので、調理と飲み水だけであれば素直に小屋で水を買った方が幸せだろう。しかし、今回の目的は体を拭うこと。三日以上体を拭けないと、ふとした時にかゆくなる。特になぜか少し危ない思いをしてヒヤリとした直後に全身に点々とかゆみが走る。汗腺が広がって何か影響したとかなんだろうか。そんなことがこの日、何度かあったのでヒヤリとした時にかゆみで判断を誤ってしまっては困ると何が何でも水浴びをしたかったのだ。

小屋のあたりからは、明日通る蓮華岳を望むことができた。平坦なので山頂までは難なくつけそうに感じたが、次の日は夜通ったので実はそうでもなかった。

なにはともあれ、この日は山行時間も短く、服もたくさん乾き、例の足が痛い以外は無事で夜が更けていく。結局この足が痛い問題は下山まで付いてくることになったのだが、途中で靴下の中に折りたたんだキッチンペーパーをクッション代わりに入れることでだいぶ軽減されることを発見した。途中といっても最終日から数日前だったので状態はもっとひどくはなっていたのだけど。

8/28 8日目 (針ノ木小屋 – 蓮華岳 – 北葛乗越 – 北葛岳 – 七倉乗越 – 七倉岳 – 船窪小屋)

昨日早めに泊ってしまったのもあり、烏帽子まで行きたいという気持ちがあった。烏帽子に行ければ行程が一日分変わってくる。なので、久々の朝2時起床3時出発をした。

しかし、結果は船窪小屋までで終了。全縦走で一番短くなってしまった。詳細は以下。

夜間行はそこそこ経験を積んでいたし、日の出までは2時間程度なので何とかなるだろうという気持ちだった。が、蓮華岳への道がまずかった。広めの稜線でまっ平な岩場である。さらにガスっており、風がどんどん強くなってきて体温を奪っていくし、音が聞こえづらい。この条件は、簡単に道を見失ってしまう。

こんな中リカバリをする方法をいくつか見つけた。まず音。足元の岩を踏む音に「ジャリ」というものが混ざってきた場合には要注意で、普段踏まれていない道に入ってしまった可能性がある。しかし、それでも一部にはそういう登山道もあるので1分ほど進んでずっとその状況ならば、いったん戻った方が賢明である。次にコケなどの植物。普段踏まれている場所だとほとんど残っていないので注意深く目視することで正解の道を見つけることができる。これら二つを駆使し、自分が登山道をつくるなら、どうするだろうかを考えながら歩を進めていく。それと当然のことだがガスっているときは腰にヘッドライトを付けたほうが良い。頭につけていると霧に反射してさらに見づらくなるからだ。結局、二回ほど立ち戻ったりしたが一方は道間違いで戻ってよかった、一方は間違っていなかったので進めばよかったという感じで、コースタイムぐらいで蓮華岳に到着することとなった。しかし、この道を間違えているんじゃないかという焦燥感とどうやったらリカバリできるのかがわからないという状況は非常にまずかったと思う。今後同じようなことにならないようにしなければ。

蓮華岳到着時点では、まだまだ日は出ない。天気はどんどん傾いていく。日が出ていないのに風が強いため、かなり低い体感温度だったのだとおもう。

日の出の時刻になっても、周囲数mしか見渡せず、明るくなった気がしない。ガスが濃すぎるのだ。

ヘッドランプなしで大丈夫と思えるようになったのは日の出時刻から30分もたった5:30頃だった。今までは五時にはヘッドライトいらなくなっていたので大分予想よりも遅れた。相当雲が濃いのだろう。

北葛乗越に向かう途中で、おニューのカムレイカパンツに穴をあけてしまう。超軽量、伸縮出来て、行動着としても使える防水パンツということで買ったのだが、足に傷も残らないようなうっすらと岩に擦っただけで、この大穴はちょっとない・・・さらに言えば、このパンツ、下ろすときには、ベルト部分を緩めるのではなく、背中あたりがゴムになっているのでそこを伸ばすのだが、使用三日目にしてゴムを固定している縫い目が3cmほどほつれ、4日目には別の縫い目周りのの布地が数cmのレベルで破れていた。普通に使っているだけでどんどん崩壊していくらしい。山行用とは言ってほしくはなかったかな、、、>OMMさん

この日もライチョウさんと一緒に登る。4人家族と大体五分ぐらい一緒だった。テンション下がっているときにあらわれてくれる彼らはいったい何人の登山者の心をこれまで救ってきたのだろう。悪天候で荒み切った心に温めてくれる。

しかし、本当に寒く風も強く雨も一向に弱まらない。

少しだけ雲が晴れたときに七倉ダムの湖が見えた。あと少しで七倉岳山頂か。

やっとついた。七倉についた時点で、体の震えが止まらないことに気が付き、明らかに低体温症に突入してしまったことが分かったため船窪小屋へ。

小屋についたのは8時過ぎだったので、烏帽子は全然いけるのだが体の調子が戻らない。早い時間だったので無理を言うことになってしまったが、温かいラーメンを用意していただくことができて体をあっためられた。

しかし、それでも体の震えが止まらないため、意を決して停滞、素泊まりを決めた。おそらく朝早い時間から風と雨にさらされ続けたのがまずかったのであろう。針ノ木小屋を後に出発した人たちとも合流したが自分ほど寒さに悩まされている人たちはいなかった。完全に作戦ミスの一日となってしまった。体を休めることを最優先にして体力回復を図る。

8/29 9日目 (船窪小屋 – 船窪岳 – 不動岳 – 南沢岳 – 烏帽子岳 – 烏帽子小屋)

船窪から烏帽子まで。テント宿泊ができてまともなコースタイムと考えるとその先に行くのはちょっと不可能。烏帽子までだと時間に余裕がありすぎるが仕方ない。

見事な朝焼けである。しかし、この後は午前中ずっと雨が降りしきっていた。ただ、風はだいぶ弱まっていたのと行程はほとんど樹林帯の中を通るため苦にならなかった。なおさら一昨日前に針ノ木で泊ってしまったこと、昨日低体温症にしてしまったことが口惜しいがしかたない。

船窪の水場はこんな砂地の真っ只中にあったりする。自分が行ったときは大丈夫だったが、雨が強い時などは水に砂が混ざってしまい水場としては・・・らしいので、そんな時は小屋で購入したほうがよさそうだ。

なぜ道として残っていることができるのか不思議でしかたないがこういう道も通る。アップダウンは少ないが、崩れやすい砂岩を通るし、やはり一部では崩落もあったので気を付けたい。大体そういう場所は柵が用意されていたので慎重にいけば大丈夫だと思う。

砂岩の合間には樹林帯に入る。種池あたりからはほとんどハイマツしか見ていなかったので広葉樹の森の中は久しぶりだ。せっかくなので花をゆっくり見ながら通過する。

天気は相変わらず雨だが、午後にかけて少しずつ晴れ間がみえてくる。

不動岳を越えたあたりで、久しぶりの青空を見ることができた。ほんの一瞬だったのだが、気持ちが回復する。この時は温度が一気に上がったので太陽大事だな~と当たり前のことを思う。

まだまだ雲が残る中四十八池を通過。

山頂が雲にまかれる烏帽子岳をニセ烏帽子岳から眺め、烏帽子小屋へ。

烏帽子小屋発見。稜線がきれいに見える。

そして、なんと小屋に着くころには晴れ上がっていた。

烏帽子の幕営地は砂地でよくならされていた。後を見るに枯山水のような模様があったので毎日平らにならす人がいるのだろう。ありがたい。ペグは刺さりやすすぎて、抜けやすかったので岩で固定したが、この日の夜は、この縦走中初めてといってもいいレベルで風がなく穏やかであった。

パノラマで撮影するとこんな感じで、すごく平らなところが多いのがわかるだろう。テント場は大概水平取れていないのでテントの角度で色々調整するけど、ここはどこにテントを張っても水平。そして、天気も晴れ間がのぞくので濡れていた服もだいぶ乾かすことができた。

午前中はずっと雨であったが、コースも特に厳しいところはなく、幕営地も穏やかと平和な縦走の一日となってくれた。せめて、これぐらいの天気で最低限持ってくれれば言うことないのに。今後もそうは問屋が卸さないのだが。

8/30 10日目 (烏帽子小屋 – 三ツ岳 – 野口五郎岳 – 水晶小屋 – 黒部源流 – 三俣山荘 – 双六小屋)

気が付けば山に滞在して日数が二けた目に到達したのだが、当時はもうどうでもよかった記憶がある。山にいるのが日常的になり、慣れすぎたという状況だろうか。三俣でもよかったのだが、明日以降の天気も怪しい状況だったので、少し頑張って双六まで進んでしまう予定をたてる。

なのでこの日はアップダウンはさほどでもないのだけれど、距離が長い行程になる。秋雨前線が来て昼に大雨になると言われていたので、前半に稼げるように急ぎ進む。っていうか、これまでに「秋雨前線は明日弱まって消える」とか天気予報で三回は聞いたはずなのになんでまだいるんだ・・・

3時半ぐらいには出発したので、三ツ岳を通過した時は完全に真っ暗で北峰は見逃してしまった。道も蓮華の時とは違い、ヘッドランプの明かりだけで何の問題もなく進むことができた。

その先の野口五郎に向かう稜線上で朝を迎える。この稜線上も風は強いが道はわかりやすいし、しっかりしているので不自由なく進むことができる。

さらに進み、六時すぎには野口五郎岳の山頂を踏むことができた。速度的にはいい感じだ。が、いつも通り暴風は吹き荒れている・・・

時折晴れ間が覗くが、基本的には曇り。ただ、あまり湿った空気ではなく雨が降りそうな感じはしない。

水晶がこの先だが、ここら一体から土の色も岩も変わってくる。黒岳といわれる由来を目で実際に理解する。

水晶小屋にて、もちいりのスープをいただき、元気回復。この時はすでにガスにまかれてしまっていたので水晶岳は諦めることに。

この先で百名山の鷲羽に行くか、黒部の源流となる川沿いを歩くかを選ぶことができるのだが、(後でわかったのだが、コースタイム的には鷲羽が長いが、道も悪くないそうだ、そして黒部の方は人の頭ぐらいの石がごろごろして足場が悪いので、実際にかかる時間は大して変わらない)

稜線歩きはだいぶ堪能したのと山頂は雲にまかれていたので、久々に川沿いをと黒部源流を選択した。

2500m地点にして、これだけの水量と川幅があの黒部川を作っているのだなと思いながら、川沿いをひたすら進む。景色も道もこれまでと大分違って新鮮だ。

源流の石碑があるのだけれど、水もない微妙な場所に建てられていてあまりありがたみを感じなかった。ほかの登山者が「最初の一滴のしずくが垂れているところだと思ってたのにー」と言っていたが、そこまではいかないにせよ湧き水とかでてるところでもなんでもなかったのはちょい残念。そんな所に建てたらすぐ劣化してしまうか。

沢沿いを下って、沢沿いを登ると三俣山荘に到着。小屋の前に、ご自由にどうぞな蛇口があったり、ジビエ料理があったり、トイレが小屋の中なので通過もテントも自由に小屋に入って良くて、小川と樹林に囲まれたテント場だったりで泊まりたかったが、今回は明日以降の天気の心配もあったので先へ。次回、来るときはぜひ泊まりたい。

大してコースタイムも変わらないので、本当は双六岳には登る気満々だったのだが、、、分岐地点手前でついに大雨。しばらく降りそうな気配を感じなかったけれど、結局天気予報の通りに昼に大雨になると・・・一刻も早く小屋についてテントを立ててしまいたいの思いで巻き道を選ぶことになった。しかし、予報ではその後ずっと雨だったのが数十分降ったのちに突然5分ほど晴れ上がり曇りになるという不思議な天気で、もし分岐に到着した時に降っていなかったら登っていただろう。今思っても残念でならない。

雨が上がった後は鷲羽の山頂もきれいに見える。

双六の小屋に到着。

ここでテントにすることに。双六小屋は結構テント泊には世知辛い印象を持った。まず、受付にて行程も名前も書かせずお金だけ受け取って、テントにつけるタグを渡すだけ。

トイレは可能な限りテント場から遠いところにあったり、テント場の設置場所的に稜線の風をもろにうけそうなところなのに防風の工夫がなかったり(南岳は防風用に岩壁を各テント場に用意してくれている)と。

後ろ二つは、正直いちゃもんだけど、名前すら書かせないのは小屋の機能としてどうなのかなあと思ってしまう。何かあっても、うちはテントの人の情報持ってないのでということになってしまうよね。

この日は、これで終わらなかった。

風が特に強くテントの人はみな苦心していたが、自分も何とかテントを耐防風モードのフライを低めにセットで張る。ペグも重めの岩でがっちり固定したつもりだった。しかし、夜になって天候は雷雨。もともと強かった風が、さらに次第に強くなっていき・・・夜中の12時ころにペグが外れフライがはがされる。他からも阿鼻叫喚の声が聞こえ、避難だーといいながらテントをつぶして小屋に走る人もいたようなので、この時間に吹いた風が相当なものだったのだろう。

自分は、まず状況確認をと思いながらなかなかヘッドランプが見つからない。この時間がまずかった。この間、フライがはがれているのでテント内に雨が直で入ってきてしまう。そう、シェラフが濡れてい行くのだ・・・必死に設営をし直し、結果朝まで二度と倒れることはなかったのだが、設営しなおしの時にポールでテントに大き目の穴をあけてしまった。テント補修布はあったのでそれでその日は凌いだが・・・すごく残念。まだ十泊ぐらいしかこのテント使ってなかったのに。そして、なによりシェラフが濡れてしまったので寒い。一旦、シェラフで寝るのは諦めて、SOLのエマージェンシービビーに乗り換え。透湿性はないので結露してしまうが、保温性は問題なく朝まで何とか眠ることができた。

緊急グッズ大事である。

8/31 11日目 (双六小屋 – 西鎌尾根 – 千丈乗越 - 槍ヶ岳山荘)

書くことも、写真もほぼない日だった。大雨で出発する気もだいぶ失せているが・・・この日に何とか槍に到達していないと、明日天気が悪かった場合に下山以外の選択肢がなくなってしまうため、槍ヶ岳にはたどり着こうと歩を進める。

似たような経路で歩いている山岳部の大学生チームに合流させてもらい、槍までという条件で一緒に行動した。

彼らは速い、そして休憩がない。平気で一時間以上ぶっ通しで歩いていく。双六から千丈乗越までコースタイムは3時間40分だが僅か2時間で到達してしまう・・・

ここで私は音を上げて彼らには先に行ってもらうことにした。

千丈乗越から先は稜線の風が狂暴となり、下からたたきつけてくる雨に変わる。実は、ここのこの現象は以前にも新穂高温泉に槍から下るときに経験していて、天候が悪いとおそらく地形的にこうなりやすいのだろう。経験しているからと言って楽勝なわけもなく、必死に耳の穴に雨粒が直撃する痛みに耐えながら前に進み、結果双六小屋から槍ヶ岳山荘まで3時間10分程で到達できてしまった。山岳部様様である。この日も雷雨の予想で、槍ヶ岳のテント場といえば標高の最も高いところの一つとして有名な場所。一度嵐の中ここでテントをやったこともあるので意外に悪天候でも張れる場所があるのを知っているのだが、今のテントは穴が開いてしまっているし、雨で強風の中テント設営もつらい。そして、またしても色々濡れているという条件だったため、おとなしく小屋に素泊まりすることにした。ただ、槍ヶ岳山荘の乾燥室はいっぱいで結局ろくに乾かなかったのは後になって分かる事実。

大分時間は余ってしまったので、小屋では先行していた大学生たちと合流してお菓子パーティー。彼らはこんな中でもテントを決行するとのこと。一応止めたが意志が固いようなのでおとなしく引き下がる。

いずれにせよ、槍ヶ岳には到着できたのだ。八月最終日となってしまったが、ここからはどの経路を通っても一日で上高地に降り立つ道がある。

本当だったらすでに下山していてもおかしくない日付だ。それでも、ここまで何度も心折れつつ、思い直して槍ヶ岳に到着できたことを誇りに思う。

9/1 12日目 (槍ヶ岳山荘 – 南岳 -南岳小屋 – 大キレット – 北穂高岳山荘)

天気が次第に回復する見込みだったので、小屋の炊事場でご飯を済ませ5時ぐらいから外の様子をうかがっていた。槍ヶ岳山荘は、場所が場所だけに他の小屋よりも頑丈らしく昨夜は雷雨だったのに内側ではほとんど風の音もしなかった。窓が二重のおかげもあるのだろう。

なので、天気を確認するには一旦ロビーに出て外まで見に行かないとよくわからない。

天候によっては槍沢からの横尾コースを通って下山しようかなというのも検討していたが、裏目標としていた一縦走での三大キレット制覇はパスしたくないなあという思いで、天気が回復するのを小屋でしばしまつ。下山組は天気に窮することなく、朝方からどんどん出て行ったので小屋はだいぶ静かになった。

九時ごろになると朝からどしゃどしゃ振っていた雨が弱まってきた。いそいそと準備を整え、9時40分ごろに出発。ガスは濃いが雨は完全に上がっている。よしよし!

九時ごろになると朝からどしゃどしゃ振っていた雨が弱まってきた。いそいそと準備を整え、9時40分ごろに出発。ガスは濃いが雨は完全に上がっている。よしよし!

中岳を越え

南岳を越え

南岳小屋手前で少し晴れ間が!ここで休憩してしまったので見れなかったが、このまま先に行けばキレットも少しは見渡せたのかもしれない。

南岳小屋で大学生チームに追いついたので、キレット突入は一緒に。すぐ視界から消えてしまったけれど(笑)

大キレットは一度通ったことがあり、夏場は特に難しい所もないので写真もとらずに歩を進めていたようで長谷川ピークで自撮りしたものしか残っていなかった。

しかし、キレット三部全制覇はこれにて達成できた!主観だが、一番大変だったのは不帰のキレットでその次が八峰キレットだと思う。大キレットは、なんていうか有名だが夏場通る分には普通の登山道かなという感想である。言われるほど構えて登るコースとは思えない。

北穂高岳山荘に到着直前に雨が再開。天気予報でも言っていなかった雨なのですぐ止むかと思っていたら、そのまま五時ぐらいまで大雨だった。本当にいつまでたっても天気運というものがない。

小屋でゆっくり休憩させてもらって(ホットミルク一つでねばってすいません・・・)、この小屋で学生チームに追いついたので雨が止んでから一緒にテント場へ。余談だが、この小屋のトイレは乾燥室とつながっているので暖かい。いつまでも個室から出れなくなってしまう(笑)

北穂高岳山荘のテント場は、10分以上小屋から離れていて普通にザレた登山道を行く。

夜はひどい風ということはなかったのだが、気温がかなり低かった。のと、テントの穴が心配だったのがあり学生チームの4人テントにお邪魔させてもらった。快く受け入れてもらって大変助かった。それぞれ、ご飯が違うので面白いし勉強にもなる。特におかずがなくなった後の白米用のゆかりは自分も次回採用したい。4人もいればテント暖かいだろうと思いきや普通に寒く・・・まだシェラフは濡れていたので双六と同じくエマージェンシービビーで途中まで頑張ったが、外側にシェラフ装着。こうすると濡れているシェラフでも内側が寒すぎることもなく、ビビーの結露でシェラフがさらに濡れることもないことを初めて知る。これまでは寒い時にはシェラフの外にビビーで運用だったのでシェラフの表面が結露で濡れてしまっていたのでいいことを学んだ。ただ結局、中の服は濡れるのでシェラフが既に濡れているとき専用の方法になりそうだけど。

そして、一つ残念なことが。ライチョウの連続鑑賞記録がストップしてしまった。入山3日目から、この前日までは連続で会っていたので実は9連勝を記録。惜しくも二けた目には届かなかった。

9/2 13日目 (北穂高岳山荘テント場 – 北穂高南峰 – 涸沢のコル – 涸沢岳 – 穂高岳山荘 – 奥穂高岳 – ジャンダルム – 天狗のコル – 西穂高岳 – 西穂山荘)

この日も選択肢があった。このまま重太郎新道を通り上高地に行くか、ジャンダルムを通って西穂山荘に行き、当初の計画にあった焼岳までの縦走を完遂するか。両者とも山行時間は十時間程度である。

実は日程的に今日下山すれば日曜日なので仕事始めに月曜日というのは都合がいい。ただ、ここまで来て今更月曜日とかでなくてもいいよねというのと、こんなに日数をかけて焼岳行かなければ数年後に振り返ったときに後悔するのは目に見えているので西穂へ向かうことを決めた。(悔しくてもう一回同じコースをやり直しかねない、というか性格的に間違いなく絶対やるだろう)

北穂高から奥穂高の間は初めての道だったのだけど、地図から読む限りは崖マークを微妙にはずしていたので、岩場だろうけど岩登りはあまりないのかなと思ったら甘かった。

終始岩を登っておりて岩稜地帯真っただ中だったのだ。この先のジャンダルムがこういうコースなのは知っていたので、つまり今日一日全てこういうコースだということに気が付き途中でげんなり。

それでもコースタイムを少し巻いて2時間ほどで穂高岳山荘へ到着。ここはなんとクレジットカードが使える小屋で、現金がひっ迫してきている縦走後半ではうまく活用したいところ。今回は素通りだったけど。

偶然にも、名物のお寿司弁当がまだ販売されていたので購入。久しぶりに魚の形をした魚を食べる。

奥穂高岳は難なくクリアし、おそらく今回の縦走では最難関コースのジャンダルムへ。

特に怖かったのは馬の背。奥穂高側からだと目印がほぼなく、道の選び方がまず難しい。基本は稜線の真上を通ればよいのだが途中からナイフリッジのような形状になり、手をかける場所も距離もぎりぎりを迫られる。下からだとかける足場が見えるようだが上からだと判断が難しいので稜線直上をあきらめて少し下を横方向に通ろうとしたら浮石だらけでにっちもさっちもいかなくなり、さらに20kgを背負っている身では色々と制約があるので浮石への対応も数舜遅れてしまうのが非常に怖い。とはいえ、何度か冷や汗をかきながらも、無事通過することができた。

馬の背さえ超えてしまえば、あ~ここ登らせるかあみたいな全身を使わないと登れない直登は何度もあるものの、さして危険な思いをすることはなく進むことができた。肝心のジャンダルムも、そんなに大変という印象はなくガスもあったので写真すら撮っていなかった。やはり馬の背が一番記憶に残っている。

天狗、間ノ岳と順調に進む。

まっすぐ上に行けみたいな場所はあちらこちらに存在する。ここのコースは破線コースでバリエーションということもあるのだろうけど、とにかく目印が少ない、もしくは消えかけているというのが多かった印象だ。濡れていると目印はさらに見えなくなるのもあったのだろう。そして、岩場とザレ場ばかりなので踏み後からコースを判断するのも難しい。慎重に次のコースを見きわめることを常に心がけるべき場所だろう。

下の雲が晴れると、眼下に上高地が見える。明日には下山するのだという事実が、「やっとか」という思いと「さみしいな」という思いを交錯させる。

そして西穂高山頂到着。これにてバリエーションコースも終了、険しい感じの岩稜地帯も終了。あとは単調な登山道が続く。

西穂独表を通り、そのまま西穂山荘まで何事もなく到着。久しぶりに見る人工的な階段に安堵感を覚え、岩場ではない普通の登山道にありがたみを感じる。

しばらく岩しか見ていなかったので、こんな普通の感じな道に懐かしさすら覚える。

道がきれいなのもあってか、丸山にはあっという間に到着してしまった気がする。

西穂山荘が近くなってくるにつれてアイスクリームのオブジェが視界に入る。まさか、売ってるのかここで!下界には一足早いけど、今日の岩稜地帯を乗り切った自分にご褒美アイスクリーム。

ここで、テントを張り最終日に続く。この日も予報になかったどしゃぶりが6時ころから始まり12時ぐらいまで続いていた。最終日雨でなければテント乾いたのになあ。しかし、明日は久しぶりの天気がいいとの予報。せめて最後くらいは山頂から、青空と絶景を眺めたいと思いながら就寝する。

9/3 14日目 (西穂山荘 – 焼岳小屋 – 焼岳 – 焼岳登山口 – 上高地温泉 – 上高地バスターミナル)

最終日は焼岳の小屋まで行って荷物を降ろし、山頂までピストンの後上高地に下山の予定だ。

さあ、最終日だ。時間は余裕なので明るくなってからいそいそとテントをまとめる。

穴をあけてしまったところに張った防水シールが痛ましい・・・昨日設営時にテント補修布が剥がれてしまったので、隣のテントの方にいただいたダクトテープが張り付けてある。

西穂山荘から焼岳小屋の間はほぼ平坦な道をひたすら行く。距離はあるが危険個所もないし歩きやすいしトレッキングというよりハイキングよりの道だ。

地図にも載っている「池」(結構大きいけど、ここは名前ないのかな?)を通過し、、、

焼岳小屋に到着。そこで荷物を降ろして山頂までピストンへ。幸いこのタイミングで晴れてきた。

青い空がどんどんと近づいてくる。

青い空がどんどんと近づいてくる。

久々の空荷なので体が軽い。あっという間に山頂付近に。

が、無情にも山頂ではガスに巻かれる。もう今回の旅はそういうものなのだろう。仕方ない。いずれにしても山頂を踏み、これにて親不知から上高地の間の予定してたピークは全て踏むことができたのだ。感無量である。

そして、ここからはもう一切登ることはなく下山するのみである。高度を下げるごとに天気も良くなっていく。相変わらず山頂の方はガスに巻かれているみたいだったが。

一歩下がるたびに酸素が濃くなっていく錯覚を感じながら、実に十日ぶりに2000m以下に降りてきた。頭が少しくらくらする。あとでわかったことだが普通に風邪を引いていた(笑)。

焼岳登山口到着。ここからはもう人工のまっ平らな道しかない。しばらく平らな道を踏んでいなかったので、障害物が全くない道に逆に違和感を感じてしまう。下山してきた実感を少しずつ感じ始める。

ついに上高地に到着し、田代橋にて出発時の方向を向き、同じ構図で撮影。撮影していただいた方には注文多くして申し訳ない。

下から見上げる限りは天気は好天そのもの。本当に終わりのこの瞬間になってだが、晴れてくれてよかった。

上高地温泉で14日分の垢を流させてもらう。こんなに長期間お風呂に入らなかったのは人生でも初めてだ。長期縦走の後はいつもだが、お風呂とご飯の時がひたすら幸福感を感じる。

髪は6回目の洗髪でやっと泡立った。久しぶりに清い体となり、天狗山荘で買ったTシャツを着て上高地バスターミナルへ。

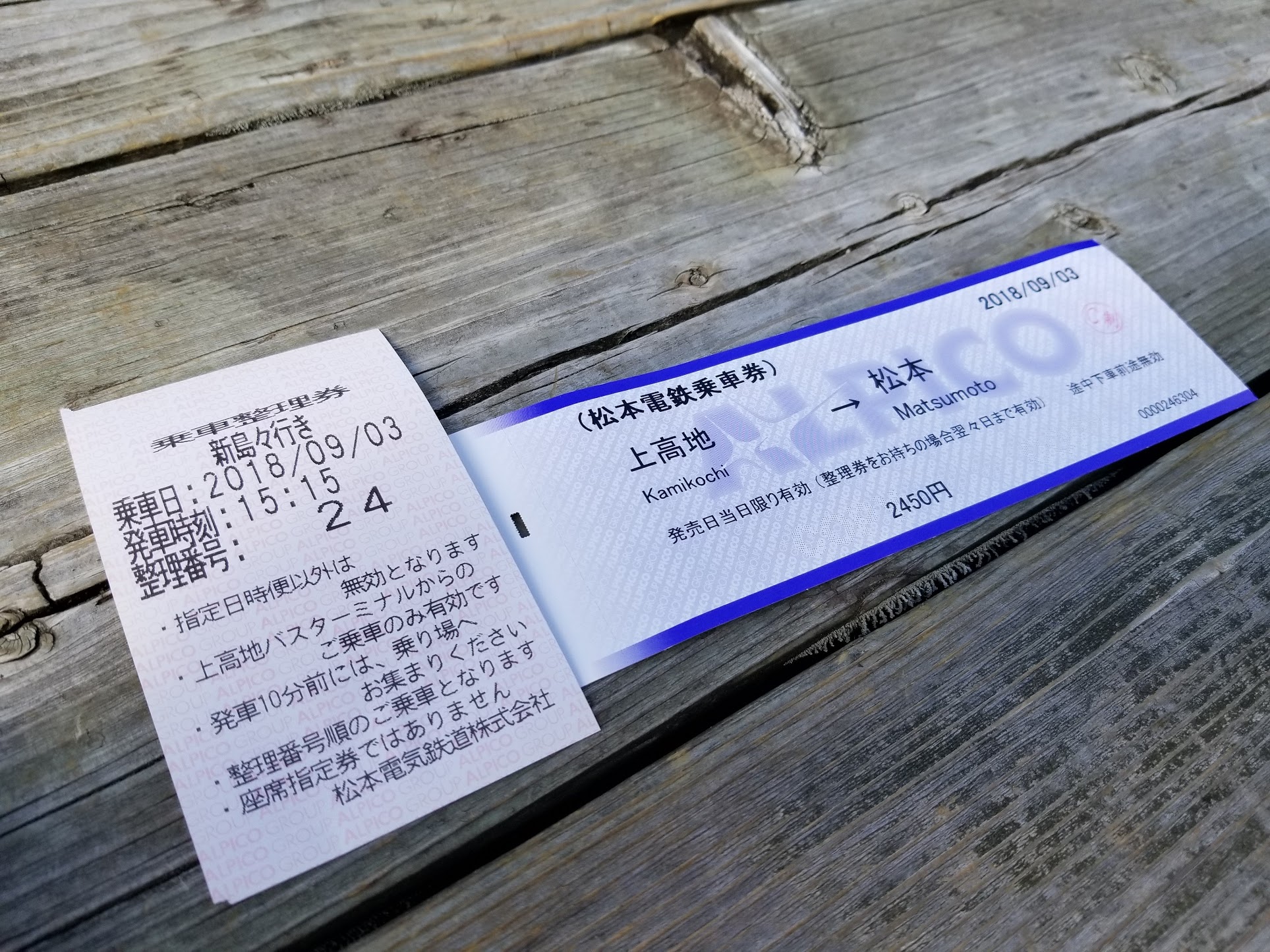

松本行のチケットを購入しバスに乗る。

これにて今回の長旅は終了である。

長かった。本当~~~~に長かった。結果的には、標高の低い所にいた最初の二日は晴天すぎで、三日目は台風が来て、そのあとず~~~~っと雨が降らない日がなく下山に至ることとなった。天気運という意味では最悪と言ってもいいだろう。おそらく、今回通った縦走路自体は何人もクリアしているだろうけど、ここまでの悪環境だった人は中々いないはず。正直、途中で何回もリタイアを考えた。天候が非常に悪く危険個所である不帰のキレット直前の天狗山荘、低体温症になってしまった船窪、雷雨でテントに穴をあけた双六、続けて一日で下山できてしまう上に雷雨の槍ヶ岳、大キレットを越えて満足し、下山したい気持ち最大の西穂山荘。エスケープはそれぞれあったので下山自体は問題なかったと思うし、ぎりぎりだったが食料問題にも至ることはなかった。なので、あとは達成したいかしたくないかという気持ちが大事だったのだろう。最後まで踏みとどまれたのは何故だったのか。未だに自問自答してしまう。

まさか二週間も山にこもると思っていなかったけれど、これだけ色々あったので記憶にも残り続ける山行になるに違いない。一生の思い出の一つとなる旅ができたことに出会った人々、小屋の方々、そして北アルプスの雄大な自然にただひたすら感謝である。